(Artikel aus Armeerundschau, aber immer noch aktuell!)

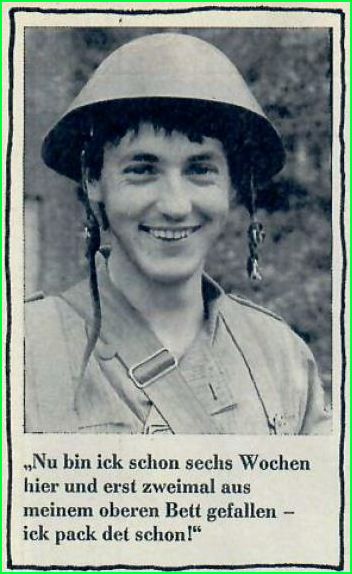

Torsten ist Soldat geworden. Mit einem Schlag ist alles anders. Gestern noch war er Jugendbrigadier, verantwortlich für zwölf Männer und Millionenwerte. Gestern noch holte er am Feierabend den Sohn aus der Krippe und schlief mit seiner Liebsten im Arm ein. Gestern noch entschied er, was er tat. Heute ist er Soldat. Leben nach Befehl. Und alles ist fremd: die fünf anderen auf der Stube, die Vorgesetzten, der Ton, die Strenge, die Uniform, die Unterordnung, die gänzlich neuartigen Anforderungen. Natürlich war Torsten nicht unvorbereitet eingerückt. Aber sich etwas erzählen lassen und es dann selbst erleben, sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Torsten spürte Druck im Magen, konnte kaum schlafen, hat jetzt schon Heimweh und wird das beklemmende Gefühl nicht los, nicht zu schaffen, was von ihm verlangt wird – Torsten fühlt sich gestreßt.

Was ist das überhaupt – Streß? Was muß man über ihn wissen, wie können wir mit ihm fertig werden, ohne daß er uns fertig macht? AR befragte einen Experten, den Direktor des Institutes für Pathologische Physiologie der Charite, Prof. Dr. Karl Hecht:. Stress- Lust oder Frust?

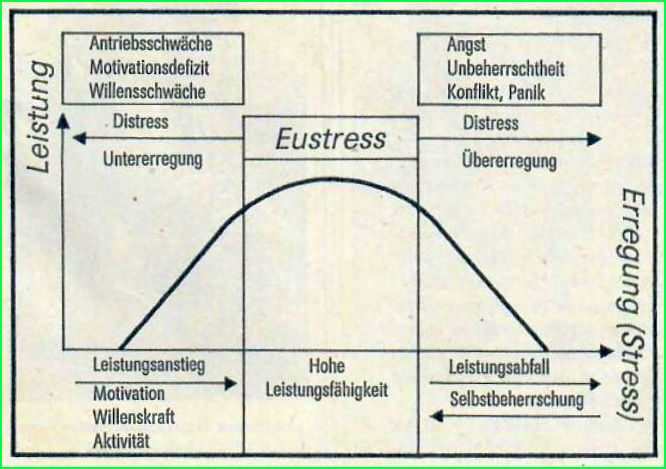

Er kann sowohl das eine als auch das andere hervorrufen. Vor allem dies muß man wissen: Streß ist eine normale und notwendige Körperfunktion. Streß ist die Hilfe, die der Körper sich schafft, um hohe Leistungen zu vollbringen, extreme Lebenssituationen zu meistern, ungewohnte Anforderungen zu erfüllen, Glück oder Unglück zu verkraften, Gefahren zu begegnen, kurzum, all das zu bewältigen, was nicht alltäglich ist. Und das ist die Eingewöhnung ins Soldatenleben ja durchaus. Für jede Leistung brauchen wir ein bestimmtes Maß an psychischer Spannung. Um sie zu erzeugen, ist Energie nötig. Wir beziehen sie unter anderem aus erhöhter Tätigkeit von Herz, Atmung, Stoffwechsel, Hormonproduktion. Dieser Vorgang wird als Eustreß bezeichnet. Er ermöglicht uns, außergewöhnlichen körperlichen und psychischen Belastungen standzuhalten und über längere Zeit aktiv und intensiv zu sein. Dieser notwendige positive Streß gibt uns die Schubkraft, mit der wir sicher, kraftvoll und im Gefühl, zu schaffen, was zu tun ist, die jeweilige Sache anpacken, und zwar mit Lust, weil mit Freude auf den Erfolg, den wir ja erreichen wollen.

Karl Hecht (* 15. Februar 1924 in Wohlmirstedt; † 23. September 2022 in Berlin) war ein deutscher Physiologe und Weltraummediziner. Er war Professor für experimentelle und klinische pathologische Physiologie der Humboldt-Universität zu Berlin (Charité) und lebte in Berlin. Karl Hecht studierte von 1950 bis 1955 an der Berliner Charité Humanmedizin und promovierte 1956. Seine Habilitation zur chronobiologischen Thematik erfolgte 1970. Hecht wurde 1971 zum ordentlichen Professor der Sektion Physiologie an der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin (DAW) ernannt, die 1972 nach der Akademiereform in Akademie der Wissenschaften der DDR (AdW) umbenannt wurde. 1977 wurde er zum Professor für Physiologie an der Charité der Humboldt-Universität zu Berlin berufen. Nach der deutschen Wiedervereinigung wurde er 1991 emeritiert.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Hecht_(Mediziner)

Je schwieriger die Aufgabe oder je belastender die Situation, desto hoher kann diese produktive Spannung werden; ja, sie kann bis zur Grenze des Erträglichen gehen. Ist dann die Arbeit getan, ist die Situation gemeistert, tritt Erleichterung, Befriedigung, Beruhigung ein – Entspannung also als Gegengewicht zur erlebten Spannung. Das alles ist normal, richtig und lebensnotwendig.

Warum kann Streß zur Last, ja zur Qual werden?

Bleiben wir beim Beispiel des jungen Mannes, der Soldat wird. Diese Situation stellt eine starke plötzliche Belastung dar. Der Mann wird einer enormen Umstellung unterworfen, ist herausgerissen aus seiner normalen Lebensumwelt, entbehrt die Nähe vertrauter Menschen, muß auf gewohnte Annehmlichkeiten verzichten, erfährt eine radikale Änderung seines Tagesrhythmus, hat oftmals zu leisten, was noch nie von ihm verlangt wurde, hat sich unterzuordnen und zu akzeptieren, daß seine Entscheidungsfreiheit erheblich eingeschränkt ist. Jeder weiß das, und es ist zu bewältigen – Hunderttausende haben es bewiesen.

Der Mensch hat es selbst in der Hand, sich zu regulieren. Er bestimmt selbst, ob er in einem andauernden, zur Qual werdenden

Spannungszustand bleibt, ob er also in den sogenannten Disstreß mit seinen negativen Folgen abrutscht. Ein Mensch, der Pflichten,

Umstände, andere Menschen schroff ablehnt, einer, der sich

antriebslos dem Selbstlauf überläßt, der die Distanz zwischen Wollen und Können wie auch zwischen Wollen und Müssen nicht überwindet, der wird es schwer haben, die Körperfunktion Streß für sich auszunutzen und nicht gegen sich zu richten. Genauso schwer hat es jener, der gleichgültig, der ängstlich ist, der feige vor jedem Risiko, jeder Mutprobe zurückweicht, der alles Neue scheut, keine Kontakte zu anderen findet, in allem nur Schwierigkeiten sieht, keine Ziele für sich erkennt und letztlich an nichts Freude hat. Nicht besser

dran ist der egoistische Mensch, der übertrieben ehrgeizige, der überhebliche, der sich selbst gewaltig überschätzt, der unrealistische, unangemessene Erwartungen und Wünsche an seine Umwelt richtet, sich ständig zum Maß aller Dinge macht und auf alles und jeden sauer ist. Solche Menschen bleiben häufig gefangen im Disstreß mit seinen hemmenden, lähmenden Auswirkungen. Auch Neider befinden sich meist im Dauerstreß.

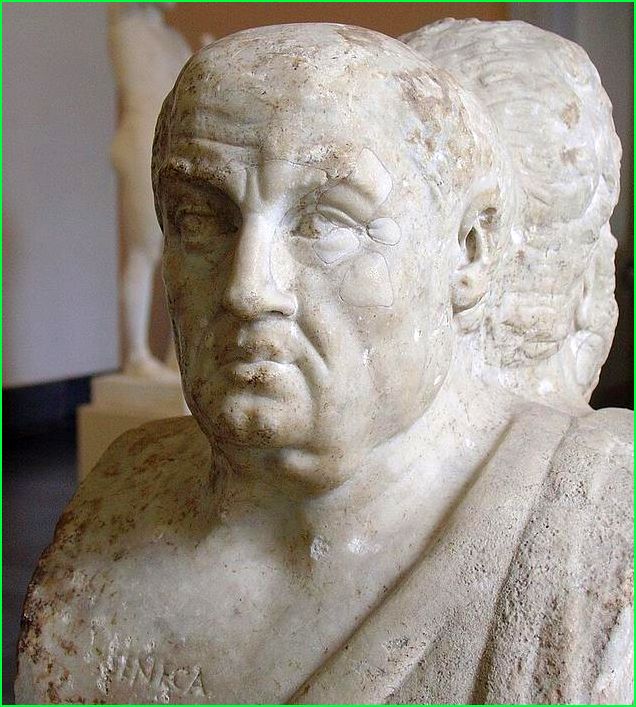

Der römische Philosoph Seneca sagte schon vor über zweitausend Jahren

sehr treffend: „Der neidische

Mensch trinkt die Hälfte seines

Giftes selbst.“

Lucius Annaeus Seneca, genannt Seneca der Jüngere (* etwa im Jahre 1 in Corduba; † 65 n. Chr. in der Nähe Roms), war ein römischer Philosoph, Dramatiker, Naturforscher, Politiker und als Stoiker einer der meistgelesenen Schriftsteller seiner Zeit.

Nicht besser ergeht es dem krankhaft Ehrgeizigen, der sich ewig ungerecht behandelt fühlt und nicht sein kann ohne tägliche Streicheleinheiten; so geht es dem Feigling, der vor der geringsten Anforderung zurückschreckt. Solche Menschen kommen aus dem Disstreß nicht heraus, fühlen sich in der Tat ständig im Streß, wie sie sagen, fühlen sich also überhaupt nicht wohl.

Welchen Rat geben Sie dem jungen Mann, klarzukommen mit dem Streß, den die Besonderheiten der Armeezeit mit sich bringen?

Rezepte gibt es nicht, wohl aber Erkenntnisse darüber, welche psychologischen Komponenten wir bei der Streßbeherrschung beachten sollten. Ein ganz entscheidendes Moment ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Jeder Junge bei uns weiß, daß er früher, oder später seine achtzehn Monate Ehrendienst zu leisten hat. Und wer ein bißchen mitdenkt, weiß auch, warum das sein muß und noch lange nötig sein wird. Er sollte sich darauf vorbereiten und eine klare Haltung dazu finden. Und er sollte sich fragen:

Was mache ich aus dieser Zeit? Er sollte sie als einen Abschnitt im Leben erkennen, in dem er sich beweisen kann, in dem er lernen, Menschen kennenlernen und Erfolg haben kann. Er sollte nicht nur das zweifellos Belastende, sondern auch das Bereichernde sehen, das diese anderthalb Jahre bereithalten.

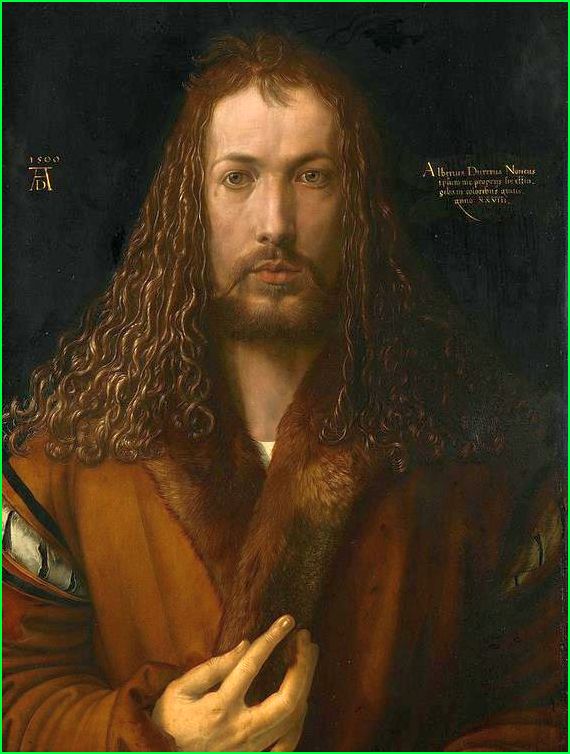

Albrecht Dürer, der geniale

Künstler des Mittelalters, kannte

das Wort Streß nicht, erlebte ihn

indes ebenso wie wir und folgerte:

„Ein jeglicher, der nicht bewußt

arbeitet, der arbeitet schwerer als einer, der es mit ständigem Bewußtsein tut.“

Albrecht Dürer der Jüngere (auch Duerer; latinisiert Albertus Durerus; * 21. Mai 1471 in Nürnberg; † 6. April 1528 ebenda) war ein deutscher Maler, Grafiker, Mathematiker und Kunsttheoretiker. Mit seinen konsequent signierten Gemälden, Zeichnungen sowie den große Verbreitung findenden Kupferstichen und Holzschnitten zählt er zu den herausragenden Vertretern der Renaissance.

Der Soldat also sollte seine Armeezeit bewußt und selbstbewußt erleben. Das heißt, er sollte die eigenen Kräfte richtig einschätzen und einsetzen, sollte im normalen Rahmen ehrgeizig sein, auf den Erfolg hinarbeiten, sich dem Neuen aufschließen und Nutzen daraus ziehen. Er sollte die Befriedigung genießen, wenn er die Eins in der Ausbildung geschafft hat, wenn er endlich die Häuserwand überwinden konnte oder beim Dreißig-Kilometer-Marsch zwar mit zusammengebissenen Zähnen, aber doch mit erhobenem Kopf das Ziel erreicht. Diese Befriedigung mobilisiert neue Kräfte, die jene psychische Spannung neu beleben, von der ich sprach, und die wir immer aufs neue brauchen, weil wir ja immer aufs neue gefordert werden.

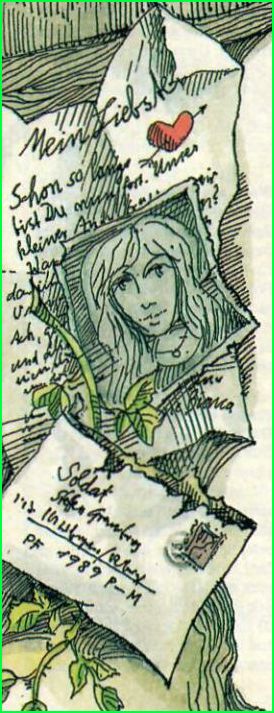

Wenn er es nun aber auch beim dritten Anlauf nicht schafft, wenn ihm der Ausgang gestrichen wird,

wenn der Vorgesetzte immer noch ein Stäubchen findet, wenn die Freundin schon eine Woche lang

nicht schreibt, wenn also aus vielen Gründen diese entspannende, aktivierende Freude nicht

aufkommen will – was dann?

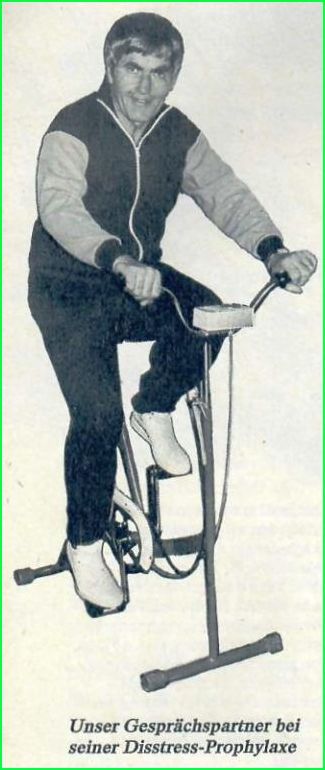

Natürlich muß man Empfindungen wie Wut, Enttäuschung, Traurigkeit ausleben. Aber man muß Gegengewichte setzen. Wir nennen das suchende Aktivität. Niemals passiv sein! Also trai-

nieren, was noch nicht klappt. Das klärende Gespräch suchen, anstatt beleidigt zu sein; den Kummer mit der Liebsten aus der Welt schaffen, auch mit Hilfe der Vorgesetzten – sich jemandem anzuvertrauen ist oft schon eine große Erleichterung und baut Streß ab. Nicht hängenlassen, sondern selbst aktiv werden, sich am Riemen reißen, wie man so sagt. Etwas tun – das ist eine Hauptsache in der Streßbeherrschung. Es setzt die Energiereserven frei und erzeugt den Eustreß, der Kraft, Elan, Bereitschaft entstehen läßt, was wiederum Mut und Selbstvertrauen schafft. Der Optimist sieht bei jeder Aufgabe stets die Ziele, und auf dem Wege dahin überwindet er die Schwierigkeiten. Der Pessimist sieht nur die Schwierigkeiten und keine Ziele mehr. Für diesen verwandelt sich der Streß in Frust, und Lust hat er im Grunde zu überhaupt nichts, außer vielleicht, sich zu betrinken. Alkohol jedoch hat noch nie irgendein Problem gelöst. Er gehört zu den starken Stressoren, ruft also immer neuen Streß hervor, der letztlich nicht mehr steuerbar wird. Auch Psychopharmaka bieten keine Lösung. Sie liegt wirklich nur in jedem selbst.

Ist Streßbeherrschung also eine Sache des Charakters?

Unbedingt und zu einem großen Teil. Distreß hat häufig seine Ursachen in Charaktereigenschaften, die

störend, ja zerstörend wirken, wie Neid, Mißgunst, Eifersucht, Habgier, Überheblichkeit. Der Charakter ist nichts Feststehendes, er ist veränderbar. Von meinen Söhnen, die beide Offizier sind, und von vielen Begegnungen mit Armeeangehörigen weiß ich, daß die Armeezeit deutlichen Einfluß auf Wandlungen des Charakters hat. Die meisten gehen mit einem spürbaren Zuwachs an Reife von der Fahne wieder nach Hause, sie sind kameradschaftlicher, gelassener, begeisterungsfähiger, sachverständiger, selbstbewußter geworden. Diese Männer haben es vermocht, dem Leistungsdruck, den Einschränkungen, den harten Belastungen des Körpers und dessen, was man landläufig Seele nennt,

aktiv zu begegnen. Sie haben dem Streß das Positive, Vorantreibende für sich entnommen.

Wer körperlich und psychisch verweichlicht ist, in jeder Kleinigkeit die Katastrophe sieht, wer alles übelnimmt, sich stets überfordert wähnt und jede normale Anforderung als Schinderei empfindet, wer Klatsch, Tratsch und Intrigen braucht, um sich aufzuwerten, wer nur auf seine Vorteile und seine Schonung bedacht ist, der wird in einer Gemeinschaft, wie sie die Truppe darstellt, schnell in soziale Konflikte geraten und damit in einen Streß, der ihn zum Nervenbündel macht. Das geht solchen Menschen keineswegs etwa nur in der Armee so – sie haben ihr Leben lang damit zu kämpfen. Anstatt zu jammern, zur Flasche oder zu Beruhigungsmitteln zu greifen, was das Allerdümmste ist, sollte ein solcher Mensch einmal knallhart mit sich selbst ins Gericht gehen und sich fragen, ob er denn tatsächlich der Mittelpunkt der Welt ist.

Sie empfehlen genau das, was den allermeisten Menschen am schwersten fällt – ehrlich mit dem eigenen Ich umzugehen.

Wir wollten ja beim Beispiel des Soldaten bleiben. Da wir es bei Soldaten mit erwachsenen Männern zu

tun haben, ist dies wohl nicht unberechtigt. Selbstbeherrschung, Willenskraft, die Besinnung auf die

eigenen Fähigkeiten und – was ich für wichtig halte – auf die eigene Würde, das kann man durchaus

lernen. Man versuche einmal, sich in bestimmten Situationen gewissermaßen neben sich selbst zu

stellen und sich zu beobachten, das hilft sehr. Ich bemerke eine weit verbreitete Scheu vor Anstrengungen. Sich anzustrengen schadet aber absolut nichts, auch dann nicht, wenn es bis an die Grenzen der Kräfte geht. Unser Körper ist auf Anstrengungen eingerichtet; Zimperlichkeit ist da fehl am Platze.

Es steckt viel Wahres in dem Sprichwort: „Sich selbst bekämpfen ist der schwerste Kampf; sich selbst besiegen ist der schönste Sieg“.

Der Entdecker der medizinisch-biologischen Funktion des Stresses, der kanadische Wissenschaftler

Hans Selye, nannte Streß das „Salz des Lebens“.

Hans Hugo Bruno Selye, (János Selye 26. Januar 1907 in Wien, Österreich; † 16. Oktober 1982 in Montreal, Québec) war ein österreich-ungarischer/-kanadischer Mediziner, Biochemiker und Hormonforscher.

Er entwickelte in den 1930er-Jahren die Grundlagen der Lehre vom Stress Er wird somit als „Vater der Stressforschung“ beschrieben.

Es kommt auch hier auf die richtige Dosierung an, damit wir uns die Freude am Leben nicht versalzen, sondern unserem Leben die rechte Würze geben, jeder so, wie er es braucht.

Noch eins: Ärger ist einer der stärksten Stressoren.

Gegenmittel: Aktiv sein, handeln, die Ursachen suchen, etwas tun gegen das Ärgernis, sich nicht scheuen, den Mund aufzumachen, um seine Meinung zu sagen und den Ärger, die Ungerechtigkeit, die Dummheit aus der Welt zu schaffen.

Dies ist gar kein schlechter Leitspruch:

Es ist allemal besser, sich gesund zu lachen, als sich zu Tode zu ärgern.

Das wäre auch schade um die Energie, und es wäre schade um den produktiven, in Schwung haltenden Streß!

Für die Auskünfte bedankt sich: Karin Matthias

Illustration: Peter Muzeniek